Missiva in presa diretta

Forse non sappiamo vivere, io e te. Oppure - e mettiamola, se credi, su un piano di intransigente e un poco ombelicale rifiuto - diciamo che non vogliamo vivere. Ce ne stiamo qui, su un lembo di spiaggia libera. È un pomeriggio d’agosto inoltrato, lancinante. Di solito odio questa paratassi imbelle, ma, dopo la corsa fradicia verso gli asciugamani, ora i movimenti fisici e cerebrali sono ridotti al minimo indispensabile. Lo stesso vale per i pensieri, che zampillano avari sulla carta riarsa e moltiplicano sdegnosi i segni d’interpunzione. Quest’ultimo periodo scorre meglio dei precedenti; accarezzo l’istinto di cancellarlo e ripeterlo all’infinito, ma riscriverlo una seconda volta sarebbe già una farsa. Non sono come te, non ho la forza o l’ingenuità necessaria per credere al miracolo della ripetizione sempre nuova; non ho mai capito neppure se ci credi tu, se ti ci aggrappi come all’ultima scialuppa nel mare nevoso di belle lacrime che piangi in silenzio. Due lingue riarse di lettini e cabine rosso-blu leccano i confini del nostro territorio e si allungano a perdita d’occhio in entrambe le direzioni. Poca gente in acqua, isolotti ustionati di carne e cellulosa. Sul bagnasciuga giace un paciugo di castello abbandonato. Elegia da strapazzo, la mia: elegia del presente, dell’attimo insufficiente.

Tu osservi gli adolescenti, tu e la tua età che varia in base all’umore, alla stagione che imperversa nei precordi. E sdilinquisci, mogia eppure battagliera, tu che il mondo salvato dai ragazzini l’hai eletto a mantra, ti infervori contro questa fanghiglia di tempo che manca di “grazia”, che avvolge i tuoi pupilli e li deforma, li strappa a Procida con un charter di sola andata per Ibiza. Perdonami: per chi è naturalmente portato all’oltranza, l’ironia è una sorta di ultimo scoglio a cui aggrapparsi già fradicio di vergogna, l’ultimo sberleffo agli dèi, nella segreta speranza di essere fulminato e zittito per sempre.

Era lui che ti diceva «non sai vivere» con supponenza? Vedi, l’ho pensato anch’io, ma all’opposto: la verità è che tu non vivi perché vivi troppo. Una famiglia ai ferri corti ci passa accanto alitando pedate di sabbia, latrando insulti all’indirizzo di tutti e di nessuno. Vecchie hit latinoamericane di tre diversi villaggi turistici si spintonano su un ring d’aria irrespirabile. È piuttosto avvilente, eppure non riusciamo a fuggire: ce ne stiamo qui, immobili e storditi dal sole. Anche io non voglio vivere (o non lo so fare), ma per me è già assurdo che tutto questo (la spiaggia, i bungalow, i bagnanti, la bulimia burina dei turisti, la musica…) abbia l’assurda pretesa di esistere, specie tra luglio e agosto, tra i miasmi della sudata plastilina estiva. D’inverno, almeno, il freddo e le sigarette ammantano i giorni di un vago mistero, la scintilla sorniona e un po’ beffarda di chissà quale rivelazione che poi non si dà mai. Per i miscredenti disperati come me, o per i dolenti speranzosi come te, l’unica salvezza potrebbe venire dal soffio vitale altrui. Era qualcosa, ora chissà.

E chissà se capirai, se hai già capito che questo mio distacco è infine la più inveterata delle pose a cui m’incateno, a cui mi obbligo a credere, un tenace ma inutile meccanismo di difesa. Neanche io vivo perché vivo troppo. Mi aggrappo alle parole, ai desideri irrealizzabili, alla perpetua oltranza in nome di una purezza a venire (vedi come mi lascio andare: purezza). Ma la vita, alla fine, spalanca sempre il suo abisso sotto di me, atroce e irresistibile, e allora reclamo qualcosa in cui affogare, qualcosa da stringere tra le braccia, qualcosa di animale.

A volte penso che finirà così: condannati entrambi per qualcosa che non ricordiamo, per oltraggio a qualche idolo comunitario («ha partecipato a stage, tirocini o ad attività di tipo formativo nel semestre gennaio-luglio dell’anno corrente? Quanto si sente felice da zero a dieci?»), ci lanceranno in orbita come attrazione dell’ennesima giornata mondiale. Là, nell’oceano vuoto e silenzioso del cosmo, sentiremo d’un tratto della musica. Cosa ti piacerebbe sentire? Sibelius, Dvořák, Schubert? Vorrei chiedertelo, e forse ti aiuterebbe a riaprire gli occhi, ad attutire il frastuono lattiginoso del sole. Ma tu capiresti subito dove porta questa storia, o dove non porta, vale a dire dove tu vorresti, dove tu verresti. Quando si inizia a capirsi, è tutto finito. Capirsi significa ricevere affetto quando si vorrebbe amore. Lo so, non faccio altro che girare e rigirare le parole, per non ripetere finirò coll’impazzire, martoriato carnefice di me e di chi mi sta intorno. Ti risparmio volentieri l’ingannevole e ricorsiva dialettica di contorsioni e infingimenti, ma proclamarsi indifesi (come fai spesso, con ragioni più e meno valide) para altrettanto bene tutti i colpi, li rispedisce al mittente con un’accusa supplementare: lesa anima pura, rinfacci, tu martoriata carnefice di te e di chi vorresti intorno. Non siamo poi così diversi, non lo siamo affatto. Ma mi sono perso di nuovo, e così non si procede, non va avanti la storia. Quindi deciderò io per entrambi: Webern, Langsamer satz, un quartetto d’archi nell’oceano vuoto del cielo. Magari, nel frattempo, qualche miliardario avrà trasformato gli anelli di Saturno in uno sterminato giradischi, e da quella pachidermica poltiglia di kitsch cosmico risuonerà l’attacco magnifico e irrimediabile del primo violino. “Magnifico”, “irrimediabile”, mi sento fradicio di belle parole. Ma dicono davvero quello che dovrebbero? Non lo so più.

Ah, dimenticavo: ci benderanno, prima di spedirci in orbita. Dopo il fragore del cannone, ci sentiremo d’un tratto leggeri di una leggerezza liberatoria e opprimente, come la risposta senza senso ad una domanda di capitale importanza. Ci muoveremo prima a tentoni, sul fondale della notte eterna, tra il pigolio luminoso e stridulo, gioioso e assassino delle stelle. La musica la sentiremo appena, poi sempre più forte. Mi ricordo la prima volta che ho sentito suonare un quartetto d’archi, su un vecchio vinile nel salotto di casa. Ricordo il primo passaggio minore, illanguidito dal basso continuo. Una perfezione insostenibile e triste, ma quel ragazzino di undici anni già desiderava quella tristezza, sentirla ancora e ancora.

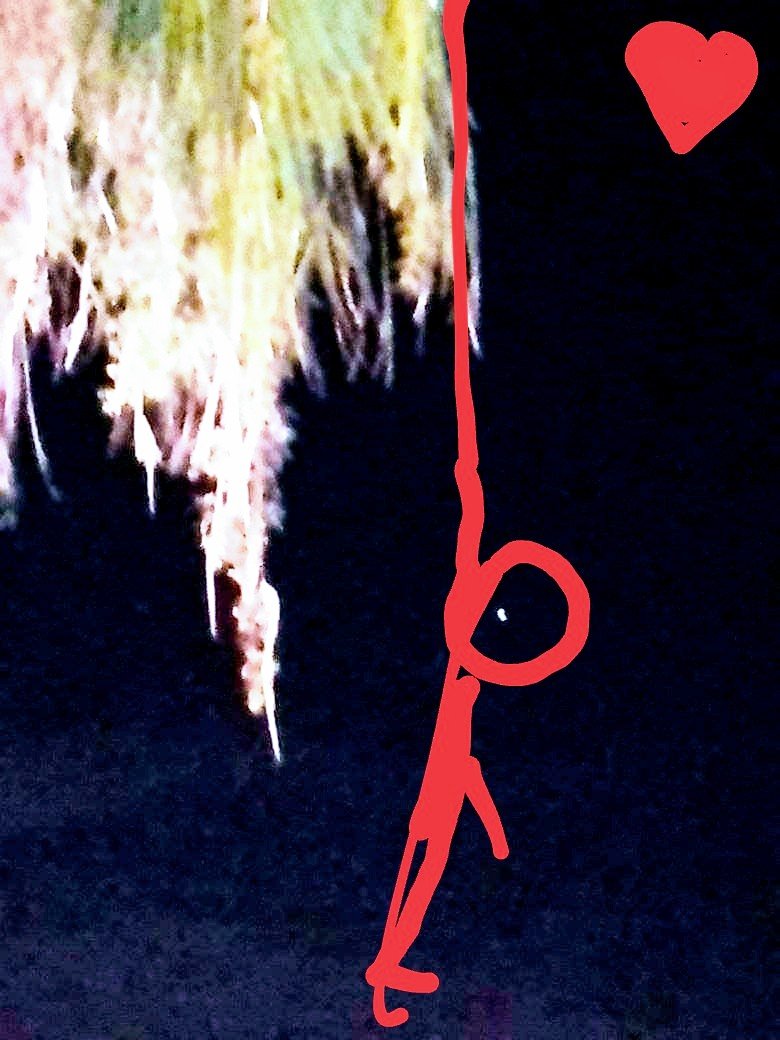

So che ci prenderemo per mano, volteggeremo in passi irreali e, finalmente, bendati, guidati soltanto dal fragore disperato della musica, crederemo di riconoscerci, stringerò il tuo corpo di ceramica e stoffa abbandonato alla mercé del crescendo, ma in realtà quello che vedremo sarà soltanto quello che dell’altro, di me e di te, abbiamo sempre preteso di vedere, a costo di strapparci gli occhi dalle orbite, il velo di raso sottile e incantevole che abbiamo adagiato sulle rovine sventrate del nostro amore. Ma vedi (vedi?) è nulla l’Ideale, e la musica delle sfere celesti si accartoccia nell’urlo della dissoluzione eterna e inappellabile. Non c’è nulla lassù? É nell’Abisso, nell’inferno della vita che bisogna tormentarsi per sfuggirgli. Ma sarà troppo tardi. Non ci si libera della fossa dell’idea. Siamo troppo intelligenti, troppo sensibili, vogliamo la dissoluzione, l’ascesi, e, mentre la musica sfuma e ci abbandona dissanguati, sentiremo il rombo del plotone d’esecuzione: una nera mongolfiera fluttuante, il cesto pieno di finissime corde d’oro, il telaio composto di enormi carte da gioco, dalle figure dei tarocchi.

Due impiccati di cuori.

E sarà la fine.

Se dall’ultimo respiro esalerà ancora l’Idea (e, lo so, avremo combattuto una vita per l’Idea, perché siamo recidivi, perché arrendersi non è contemplato), ci dilegueremo nel Nulla, nel tormento di ghiaccio della purezza. Ma non è quello che vogliamo?

Ma per tutti i momenti in cui, per volontà costrizione o incoscienza, avremo scelto l’inferno, se ora ad esempio fuggiamo da questa spiaggia e ci tuffiamo in mare, o se invece ce ne torniamo a casa, allora forse saremo dannati e saremo salvi, perché avremo rifiutato una salvezza vuota, l’unica salvezza possibile. Ma non è quello che rifiutiamo?

L’azzurro emaciato, sudato del cielo cola nel mare come dentifricio dalle labbra impastate di un qualche demiurgo. Un grosso Canadair plana sul coperchio piatto del mare, fa rifornimento e raggiunge una macchia di bossi sul pianoro della massicciata. L’incendio è divampato all’improvviso e sta divorando ogni cosa. Siamo abbastanza distanti. Possiamo fissare le fiamme, la violenza della natura o il folle dolo umano con il segreto compiacimento di un’immunità venata di timore.

Perché non andiamo via?

Rispondimi.